Ein Zivilisierungsprojekt, 1771

In der Steiermark sind den Militärs die Rau[c]h-Hütten ein Dorn im Auge, viele wohnen darin, Mensch, und Vieh, Kranke, und Gesunde beysammen. Dazu kommt noch, dass die Häuser (...) zerstreuet, und auf dem höchsten Gebürge einzeln angebauet sind, womit die Bewohnerinnen und Bewohner von jeglicher Zivilisation abgeschnitten leben. Dergleichen Menschen kann also weder Unterricht, noch religion beygebracht werden. Die Folge der damit gegebenen üblen Kinderzucht ist Dumheit: Unter dem Volk gibt es sehr viele Blödsinnige. Dieser Umstand führt dazu, dass von Seiten des Militärs eine Politische Überlegung angestellt wird; die Gedanken kreisen um die Frage, wie diese zerstreute Gebürgs-Leute in Dörfer zu samlen, und von dem Gebürge herunter zu bringen wären. Das Ansinnen ist demnach eine weitreichende Umsiedlung der Bevölkerung: Nicht länger sollen die Menschen auf den Höhen der Berge, fern der Schulen und Kirchen wohnen; gemäß der Vorstellung des Hofkriegsrats sollen sie von dort ab- und in den Tälern angesiedelt werden, ein Zivilisierungsprojekt, das gegen die Dumheit des Volks gerichtet ist und die Qualität der Kinderzucht heben soll. Etwaigen Einwänden versucht der Hofkriegsrat, sogleich entgegenzutreten; die Sache sei an sich nicht nur nicht unmöglich, sondern ganz wohl thunlich. Wer argumentiere, dass die Bauern auf den Bergen doch näher an ihren Feldern lebten, dem sei zu entgegnen, dass diese Felder sich doch bis ins Tal erstreckten; würde die Wohnung sich ebenfalls im Tal befinden, müsste der Berg nur bei der Bearbeitung des Felds bestiegen werden. Weiters sei das im Tal fließende Wasser weit bequemer an der Hand und müsse nicht ständig den Berg hinauf getragen werden. Eine ganze Reihe von weiteren Vorteilen wird genannt, darunter das bereits angeführte Zivilisierungsargument: Wenn die Bauern ihre Wohnungen am Fuß der Berge aufschlüge[n], so würden bald Dörfer entstehen, wo Seelsorger, und Schulmeister angestellet, und durch diese dem Volke von der Religion, dem Lesen und Schreiben, und den Pflichten gesitteter Menschen Begrieffe beygebracht werden könnten. Immerhin würden manche Bauern den ganzen Winter und zuweilen auch ganze Jahre hindurch nicht in die Kirche kommen, weil diese zu weit entlegen ist; Beweis für die mangelnde Kirchenzucht sei, dass an manchen Orten Ehepaare eheliche und uneheliche Kinder ohne Scheu gemeinschaftlich erziehen würden. Die Kontrolle durch die Obrigkeiten und Beamten würde viel besser funktionieren, wenn die Menschen im Tal lebten; die genannten Instanzen wären in der Lage, über die Aufführung ihrer Unterthanen ein obachtsames Aug zu halten, wovon sie dermal die wenigsten kennen, und viele Zeit ihres Lebens nicht zu Gesicht bekommen. Die Umsiedlung würde sich auch positiv auf den Zustand der Straßen auswirken: Während ein einzelner Bauer nicht in der Lage wäre, sich einen Weg zu bauen, könnten zusammengesetzte Dörfer die Wege fahrbar machen und unterhalten. Und nicht zuletzt könnten dem Volk die Rauh-Hütten abgewöhnt werden, in denen viel mehr Holz als in Bauernhäusern verbrannt wird, womit die Hütte der Gefahr ausgesetzt sei, stündlich in Rauch aufzugehen, da das durch den Rauch ausgedörrte Holz leicht Feuer fange. Der finanzielle Aufwand für die Errichtung der Häuser in den Tälern wäre bewältigbar, da es an Steinen und Holz zum Häuserbau nicht mangle; sollten die Bauern die Umsiedlung nicht aus eigenen Mittel bestreiten können, so könnten die Kosten eventuell den Grundobrigkeiten auferlegt werden, da es dabei um Angelegenheiten der Religion und der Policey ginge.

Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv, Wien, Bestand Hofkriegsrat, 1772/74/797: Vortrag des Hofkriegsrats, 19.1.1771, f. 4r-6r.

Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv, Wien, Bestand Hofkriegsrat, 1772/74/797: Vortrag des Hofkriegsrats, 19.1.1771, f. 4r-6r.

adresscomptoir -

Socialpolitik - Sa, 7. Jan. 2006, 13:30

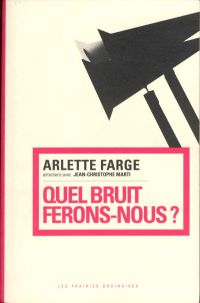

Arlette Farge halte ich für eine der interessantesten HistorikerInnen der Gegenwart; auf ihr jüngstes Buch bin ich bei

Arlette Farge halte ich für eine der interessantesten HistorikerInnen der Gegenwart; auf ihr jüngstes Buch bin ich bei