Wien ORF.at zu Neuerungen bei den Fiakern:

Künftig soll es auch eine fixe Fahrzeug-Identifikationsnummer geben, vergleichbar mit der Fahrgestellnummer beim Auto. Sie muss gemeinsam mit den bisher schon üblichen Kennzeichen fix an der Kutsche angebracht werden. Bisher waren die Nummern lose auf den Gefährten angebracht. Die neue Nummerntafel soll die rasche Identifizierung erleichtern.

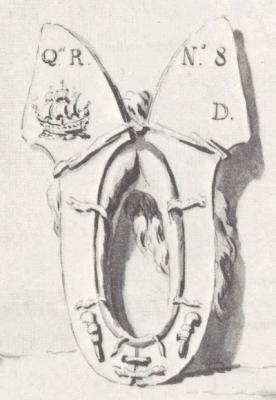

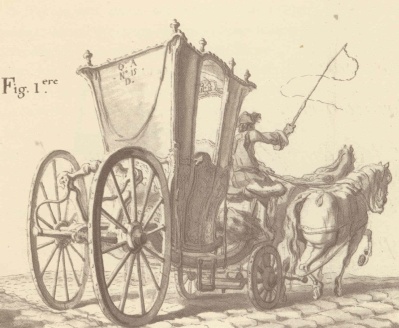

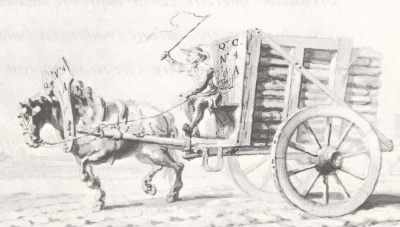

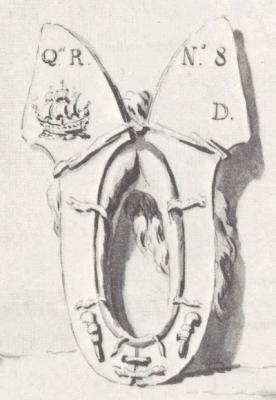

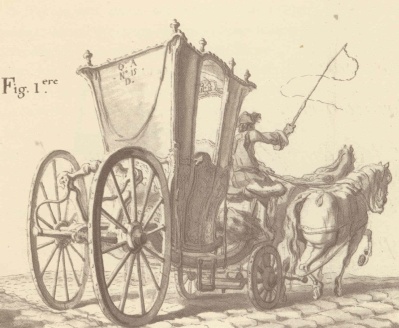

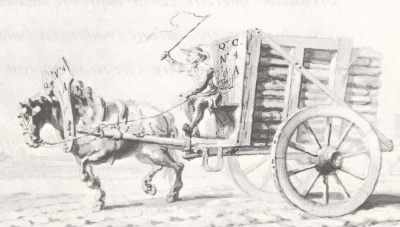

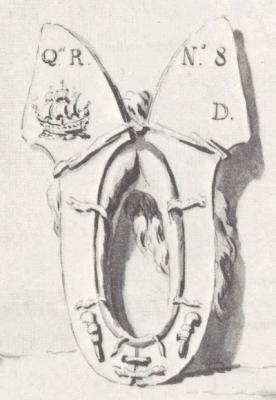

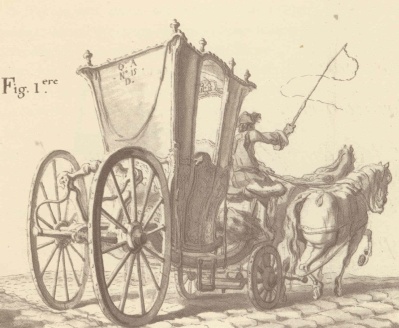

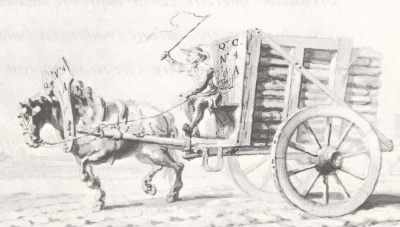

Nummeriert waren die Wiener Fiaker ja spätestens seit 1756 (vgl.

hier); im übrigen gibt es auch einen recht netten Vorschlag eines Herren namens Alexandre Guillauté aus dem Jahr 1749 zur Einführung von eigenen Kennzeichen für die Pariser Pferde, Fuhrwerke und Kutschen:

Guillaute, M.: Mémoire sur la Réformation de la Police en France. Soumis au Roy en 1749. (Hg. von Jean Seznec). Paris: Hermann, 1974, S. 91, 92, 95. Dank für den Hinweis an Grégoire Chamayou.

adresscomptoir -

Nummerierung - Di, 15. Feb. 2011, 08:18

Astrid von Schlachta hat in der aktuellen Ausgabe der Innsbrucker Historischen Studien (26.2010, S. 261f.) mein Buch

Ordnung der Häuser; Beschreibung der Seelen rezensiert und kommt zu folgendem Schluss:

Die Arbeit von Anton Tantner überzeugt nicht nur durch die angenehme Schreibweise, die die wissenschaftliche Publikation zu einem Lesevergnügen werden läßt, sondern auch durch die manchmal etwas unorthodoxen, aber keineswegs abwegigen Gedankenspiele.adresscomptoir -

Hausnummerierung - Mo, 14. Feb. 2011, 09:06

Wer darauf hinarbeitet, das schlechte Alte zum Einsturz zu bringen, kann mutmaßen, wie das Neue sein wird, wissen kann das niemand – ausgenommen die prophetischen Falschmünzer innerhalb der Linken. Und wo es um Mutmaßung geht, um ein Experiment, von dem man nicht weiß, wohin es führt, zerfällt die Linke in Individuen, von denen jedes je nach seiner Ausbildung, seinem Beruf, seinem Interesse eine eigene Ansicht über Veränderung und Verbesserung der Welt hat.

Anders kann es nicht sein. Somit stehen unzählige linke Ansichten gegeneinander. Die Linke ist also ihrem Wesen nach zerstritten. Deshalb tritt sie nur in den kurzen Phasen des Kampfes organisiert auf, ansonsten ist jedes linke Individuum sich selbst die liebste Partei. - Michael Scharang dieses Wochenende im

Presse-Spectrum.

adresscomptoir -

Politik - So, 13. Feb. 2011, 08:29

Eine kurze Dokumentation zum Knödel strahlt Mittwoch früh

3Sat (16.2.2011, 6:00-6:20) aus:

Rund ist der Genuss

Eine kleine Kulturgeschichte des Knödels

Film von Christian Schrenk

Knödel sind aus der oberösterreichischen Küche nicht wegzudenken. - Eine kleine Kulturgeschichte des Knödels und zugleich eine Hommage an die beinahe grenzenlose Vielfalt und Zeitlosigkeit dieser runden Köstlichkeit.adresscomptoir -

Alltag - Sa, 12. Feb. 2011, 10:09

Vom 19. bis 20. Februar findet in Berlin ein Workshop zum Thema Kritische Geschichte statt, das Programm kann vom

Weblog gleichen Namens downgeloadet werden:

PROGRAMM

Samstag, 19. Februar 2011

10.00-11.00 Uhr

Vorstellungsrunde

Panel I: Quellenprobleme

Moderation: Sarah Graber

11.00-11.30 Uhr

Karina Müller-Wienbergen, "Die weiße Sklavin. Quellenkritische Überlegungen zu den verschwundenen Mädchen in den Großstädten des beginnenden 20. Jahrhunderts" + Nachfragen

11.30-12.00 Uhr

Eva Seidlmayer, "Spuren von Strukturkategorien in der Antike -schon immer gender, class und race?" + Nachfragen

kurze Pause

12.05-12.35 Uhr

Glienke, Stephan, "Biographienforschung zum `Dritten Reich´ und der problematischen Rekonstruktion der Lebensläufe durch Verwaltungs-Akten" + Nachfragen

12.35-13.30 Uhr

Diskussion

13.30-14.30 Uhr

Mittagspause

Panel II: Verschränkung von Herrschaftsverhältnissen

Moderation: Jan Severin

15.00-15.30 Uhr Katja Jana, "Alle unter einen Hut? Männlichkeiten und Modernisierung im späten osmanischen Reich und der frühen türkischen Republik" + Nachfragen

15.30-16.00 Uhr

Paoloa Ferruta, "Marranism and Western-European Modernity" + Nachfragen

kurze Pause

16.05-17.00 Uhr

Diskussion

17.30-19.30 Uhr

Kongressplanung

Moderation: Dörte Lerp

Sonntag, 20. Februar 2011

Panel III: Wissenschaft und Öffentlichkeit

Moderation: Ralf Hoffrogge

10.00-10.30 Uhr

Günter Siedbürger, "Ausstellungsprojekt `NS-Zwangsarbeit in Südniedersachsen´" + Nachfragen

10.30-11.00 Uhr

Susanne Boehm, "Vom Zwiespalt der Forschung zu marginalisierten Projekten (Neue Soziale Bewegungen)" + Nachfragen

11.00-12.00 Uhr

Diskussion

12.00-13.00 Uhr

Mittagspause (Vorbereitung der Abschlussdiskussion)

13.00-15.00 Uhr

Abschlussdiskussion

Moderation: Sarah, Jan, Ralf

adresscomptoir -

Veranstaltungen - Mi, 9. Feb. 2011, 09:16

Daniel Meßner hat mit Markus Krajewski ein Interview zu dessem neuen Buch über den Diener geführt, downloadbar auf

SdK - Stimmen der Kulturwissenschaften:

Warum heißen Kommunikationsinstanzen im Internet eigentlich Server? Und warum wurde der Dienstbegriff in den 70er Jahren von den Mitarbeitern im Xerox Parc in Palo Alto auf die Technik übertragen? Das ist die Ausgangsfrage für Markus Krajewski in seiner Mediengeschichte der Dienerfigur – der Diener als Instanz der Kommunikation, die Informationen verteilt, aggregiert und filtert. Eine Entwicklungsgeschichte vom barocken Kammerdiener zum Internetserver, in der Markus Krajewski sich die Frage stellt, wie sich Dienstfunktionen seit der Frühen Neuzeit beschreiben lassen. In den Blick geraten Unterlinge, k.k. Hofbrotabschneider und k.k. Hofofenheizer ebenso, wie die Diener Goethes, die alle einheitlich Karl genannt wurden. Am Ende stellt sich die Frage, ob die Entwicklung vom Client-Server-Model zum Peer-to-Peer-Model nicht die Überwindung der Feudalgesellschaft im Digitalen darstellt?adresscomptoir -

HistorikerInnen - Mi, 9. Feb. 2011, 09:12

Nach den Standardwerken von John Gregory Bourke und Dominique Laporte gibt es nun also auch eine Geschichte des Unrats deutscher Provenienz, über die gestern der Sumpf auf

FM4 berichtete; die in der aktuellen Zeit erschienene Rezension ist (noch) nur Print verfügbar, dafür gibt es auf der Zeit-Homepage eine kurze

Video-Lesung des Autors Florian Werner.

Werner, Florian: Dunkle Materie. Eine Geschichte der Scheiße. München: Nagel & Kimche, 2011. [

Libreka,

Verlags-Info]

adresscomptoir -

Alltag - Mo, 7. Feb. 2011, 08:42

In der in Wien erscheinenden Theaterzeitung von 1847 schlägt Heinrich Adami zunächst die Umbenennung von Straßen nach historisch bedeutsamen Persönlichkeiten vor, um dann auch eine Reform der Hausnummerierung anzuregen:

Weil ich eben von derlei Reformen spreche, möchte es wol bald auch an der Zeit sein, den Wiener-Vorstädten eine neue, dem practischen Bedürfnisse mehr entsprechende Eintheilung zu geben. Wien zählt deren vierunddreißig, die, ein weitausgedehntes Häusermeer, sich um die Stadt herumlagern. Die größten derselben zählen viele hundert Häuser, die kleinsten haben oft kaum zehn oder zwanzig Nummern, und das liegt oft so bunt und durcheinander beisammen, ohne System und practische Eintheilung, daß selbst der Einheimische, wenn er gerade in irgend einer dieser Vorstädte ein Geschäft oder wen zu suchen hat, nur sehr schwer, der Fremde aber schlechterdings gar nicht sich zu orientiren vermag. Unter hundert Wienern, die sagen sollen, wo der Hungelbrunn oder Althan, der Laurenzer-, Michelbaierische oder Strozzische Grund, Nikolsdorf oder Reinprechtsdorf zu finden sind, wissen es vielleicht nicht zehn; mancher weis vielleicht gar nicht, daß die eine oder andere Vorstadt dieses Namens existirt. In älterer Zeit waren das alles kleine Dorfschaften und Bauernhöfe, die, durch Feld und Wald getrennt, zerstreut um die eigentliche Stadt und Festung Wien herumlagen; diese verschiedenen Ansiedlungen hatten sich, mit Beibehaltung ihrer ursprünglichen Namen, nach allen Seiten hin ausgedehnt und vergrößert, bis sie endlich in den großen Häuserring zusammenflossen, der uns nun von allen Seiten umschließt. Während die einen klein und unbedeutend blieben und kaum über ihre allerersten Grenzen hinauskamen, haben sich die anderen weithin ausgebreitet, ihre kleinen Nachbarn völlig erdrückt, und manche derselben ist ohne alle Uibertreibung eine stattliche Stadt zu nennen. Die ursprünglichen Benennungen aber sind alle geblieben.

Ich glaube, daß es für den practischen Verkehr, für Handel und Gewerbe, und überhaupt für die Bequemlichkeit der Einheimischen und der vielen Fremden ein großer Vortheil wäre, wenn man diese kleinen Vorstädte mit ihrer immer von der Zahl Eins beginnenden Häusernumerirung, in der Art beseitigen würde, daß man sie mit den angrenzenden größeren Vorstädten verschmelze, und überhaupt die gesammten Vorstädte nach größeren Bezirken abtheilte und sie nach Straßen und Hausnummern in eine systematische, das Aufsuchen wesentlich erleichternde Ordnung brächte. Wer nur irgend öfter in die Lage kommt, in den Vorstädten eine Partei aufsuchen zu müssen, wird wissen, wie schwer er sie oft findet, was für eine Menge Zeit er damit versplittert, für den Erwerbenden, den Geschäftsmann das Kostbarste. Durch die zahlreichen Neubauten, die neuangelegten Straßen ist überdies die Folgenreihe der Hausnummern außer alle Ordnung gebracht, und oft geht man, den Nummern folgend, eine lange Straße durch, und muß dann die gesuchte Nummer nicht selten an einem ganz entgegengesetzten Ende derselben Vorstadt aufsuchen. Eine aus dem Grunde neue und systematische Eintheilung sämmtlicher Wiener-Vorstädte, etwa in zehn oder zwölf Bezirke gleichen Flächeninhalts getheilt, mit neuer Häuser-Numerirung, die etwa, wie man es in auswärtigen Städten hat, am Anfange einer jeden Straße die darin befindlichen Nummern aufgezeichnet gäbe, und vielleicht auch alle geraden Zahlen den Häusern der rechten Seite, die ungeraden denen der linken zutheilte, erscheint in vielfacher Beziehung wünschenswerth, um nicht nothwendig zu sagen, und dürfte in der Ausführung um so weniger großen Schwierigkeiten unterliegen, als der hiesige Magistrat ohnehin der meisten Vorstädte Grundobrigkeit ist. Der rastlosen und unermüdeten Thätigkeit des um den äußeren Schmuck der Stadt so hochverdienten Herrn Bürgermeisters Ignaz Czapka, Ritters von Winstetten, der im Zeitraume kurzer zehn Jahre mehr geleistet und für den Glanz der Residenz gethan, als zehn seiner Vorgänger, hat Wien so viele herrliche und nützliche Einrichtungen zu verdanken; seiner erkannten Einsicht und Erfahrung wird es ein Leichtes sein, auch den hier ausgesprochenen Wunsch nach einer neuen Eintheilung unserer Vorstädte zu verwirklichen, und wie schon jetzt zwei dieser Vorstädte: Leopoldstadt und Josephstadt, nach österreichischen Kaisern benannt sind, so gebe man dann auch den übrigen die Namen von Herrschern aus Habsburgs Regentenhause.

Adami, Heinrich: Wien. Wochen-Courier der Theaterzeitung, in: Allgemeine Theaterzeitung, 21.8.1847, Nr.200, S. 798f., hier 798.