Gestern hat in München die Tagung "Weblogs in den Geisteswissenschaften" mit mehr als 100 BesucherInnen stattgefunden, von denen nicht weniger als 37 twitterten. So heftig war die Twitterey, dass

#dhiha4 zum Trending Topic Nummer 1 in Deutschland wurde und auf Grund seiner Popularität massenhaft mit Spam zugemüllt wurde, zum Glück aber erst nach Abschluss der Tagung.

Anlass für die Konferenz war der nicht zuletzt von Mareike König initiierte Start von de.hypotheses.org, ein deutschsprachiges Blogportal für die Geisteswissenschaften, das hoffentlich dazu beitragen wird, Bloggen in der äußerst trägen deutschsprachigen Wissenschaftscommunity populärer zu machen. Die Abstracts der Vorträge sind im

Redaktionsblog von de.hypotheses veröffentlicht, vollständig zugänglich ist schon Klaus Grafs Beitrag mit nettem

Web 2.0 Bullshit-Bingo. Graf ging in seinem Beitrag auch auf sein von ihm selbst als provokant bezeichnetes Statement vom letzten Sommer ein:

Ein Wissenschaftler, der nicht bloggt, ist ein schlechter Wissenschaftler

Ich muss ja zugeben, dass ich diesem Statement in seinem Kern durchaus zustimme, wenn man's wohl auch etwas weniger harsch formulieren könnte, z.B.:

Ein Wissenschaftler, der nicht bloggt, ist kein Wissenschaftler, sondern allenfalls ein Privatgelehrter. Vielleicht könnte man auch einen Zeitfaktor einbauen: Für eine gewisse Übergangszeit wird es wohl noch die eine oder den anderen WissenschafterIn geben, der/die als gut bezeichnet werden kann, auch wenn er/sie nicht die Publikationsmöglichkeiten des Internets nutzt...

Äußerst konstruktiv war auf jeden Fall Grafs Vorschlag, im Rahmen von de.hypotheses ein historisches Peer-Review-Journal für kürzere Beiträge mit dem Arbeitstitel

Historische Miszellen zu gründen; es sieht ganz gut aus, dass dies zustande kommen könnte.

Ich würde ja noch weiter gehen und hielte es gerade auch angesichts der von Peter Haber in seinem Vortrag geäußerten Überlegungen für dringend nötig, so etwas wie "Historische Monographien" online zu begründen, um sich endlich auch im geschichtswissenschaftlichen Publikationswesen von der unseligen Papierkultur zu befreien. Haber bezeichnete in seinem Beitrag die Monographie als den

Goldstandard in den Geisteswissenschaften, was Twitterer

Jan Kröger zu der Frage veranlasste, ob die auf der KOnferenz versammelten TeilnehmerInnen dann als

Bretton Woods zu betrachten wären. Haber hatte wohl in erster Linie die

gedruckte Papier-Monographie im Auge, doch haben Papier-Bücher heutzutage in meiner Sicht nur drei wesentliche Funktionen:

1) AUfmerksamkeit zu generieren. Immer noch nehmen Medien das Erscheinen eines gedruckten Buchs zum Anlass, darüber zu berichten, was bei einer Online-Publikation zumeist nicht der Fall wäre. Papier-Bücher dienen also in erster Linie dem auch in den Wissenschaften notwendigen Marketing, was übrigens ähnlich auch für den Musikbereich und dem dortigen Medium Audio-CD gilt. Hier wäre es sicher wünschenswert, Alternativen zu entwickeln.

2) Papierbücher sind ein nützliches Instrument zur analogen Langzeitarchivierung.

3) Papierbücher machen Verlage reich.

Umso wünschenswerter wären also Online-Publikationsplattformen, die sich um Monographien kümmern und diese gerade auch für Tabletts und E-Bookreader anbieten und sich auch um das nötige Marketing bemühen.

Haber kündigte übrigens auch den Start der Sammel- und Kuratierplattform

Global Perspectives on Digital History an sowie das Buchprojekt

historyblogosphere.org, was

Jan Hodel zu dem lakonischen Resümee brachte:

meine persönliche bilanz der tagung: wir kommen an einem schönen ort zusammen, sprechen über blogs und schreiben am ende ein buch. Dieser Klasssiker der Identitätstheorie ersetzt die gesamte abendländische Subjektphilosophie: Mira Lobes und Susi Weigels Das Kleine Ich bin Ich wird dieser Tage 40 und daher gebührend gefeiert: Die österreichische Post gibt eine Sondermarke heraus (Präsentation mit Sonderpostamt in den Büchereien Wien am 27.3.2012), Dualong produziert eine App fürs Handy, der Verlag Jungbrunnen hat ein paar Informationen zusammengestellt und die Büchereien Wien veranstalten am 27.3.2012 einen Aktionstag.

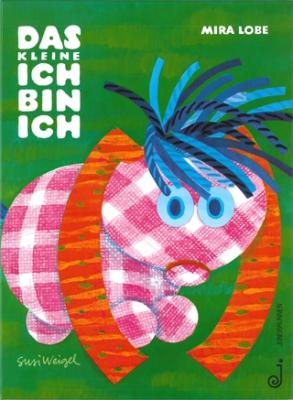

Dieser Klasssiker der Identitätstheorie ersetzt die gesamte abendländische Subjektphilosophie: Mira Lobes und Susi Weigels Das Kleine Ich bin Ich wird dieser Tage 40 und daher gebührend gefeiert: Die österreichische Post gibt eine Sondermarke heraus (Präsentation mit Sonderpostamt in den Büchereien Wien am 27.3.2012), Dualong produziert eine App fürs Handy, der Verlag Jungbrunnen hat ein paar Informationen zusammengestellt und die Büchereien Wien veranstalten am 27.3.2012 einen Aktionstag.