Die Kritik am durchaus wirksamen israelischen Sicherheitszaum gegen palästinensischen Terror teile ich zwar nicht, der Artikel ist aber allemal lesenswert: Mike Davis in der

Zeit über das Grenzregime der reichen Länder gegen den Rest der Welt. Eine englische Version (

The Great Wall of Capital) gibt es in der

Socialist Review sowie anscheinend im Sammelband: Sorkin, Michael (Hg.): Against the wall. New York u.a.: New Press, 2005.

adresscomptoir -

Politik - So, 15. Okt. 2006, 10:50

Das heute gebräuchlichste System der Hausnummerierung ist jenes, bei dem die geraden Nummern auf den Häusern der einen und die ungeraden Nummern auf den Häusern der anderen Straßenseite verlaufen; zuweilen wird es als französisches System bezeichnet,

(1) wurde es doch 1805 in Paris eingeführt

(2) und verbreitete es sich von da aus im Laufe des 19. Jahrhunderts in viele andere Städte. Doch stammt diese Form der Nummerierung wirklich aus Frankreich? Der US-amerikanische Geograph John Pinkerton legt in seinem Reisebericht aus dem napoleonischen Paris anderes nahe: Als er sich Anfang des 19. Jahrhunderts dort aufhält, ist noch die während der Revolution eingeführte, sektionsweise Nummerierung in Verwendung, die die Orientierung sehr erschwert. Pinkerton kennt eine Alternative:

Die beste Methode hierinn ist ohnstreitig die in den americanischen Städten eingeführte: alle Häuser auf einer Seite der Strasse mit geraden, und die auf der andern mit ungeraden Zahlen zu bezeichnen, wodurch man den Augenblick in Ausrichtung seiner Gewerbe sich auf den rechten Fleck gewiesen sieht. (3) - Vielleicht stammt also das französische System aus den USA!

(1) Merruau, Ch.: Rapport sur la nomenclature des rues et le numérotage des maisons de Paris. Paris: Mourgues Frères, o.D. [ca. 1860], S. 48.

(2) Pronteau, Jeanne: Les Numérotages des Maisons de Paris du XVe Siècle à nos Jours. (=Publications de la sous-commission de recherches d'histoire municipale contemporaine; VIII). Paris: o. V., 1966, S. 99-133; vgl. auch Benjamin, Walter: Das Passagen-Werk. (=Gesammelte Schriften Bd.V) Frankfurt am Main: Suhrkamp stw 935, 1991, Bd.V.1, S. 644, 648.

(3) Pinkerton, John: Neologie, in: Ders./Mercier, Sebastien/Cramer, Carl-Friedrich: Ansichten der Hauptstadt des französischen Kayserreichs vom Jahre 1806 an. Amsterdam: Kunst- und Industrie-Comptoir, 1807-1808, 2 Bände, hier Bd. 1, S. 100; englisches Original: Pinkerton, John: Recollections of Paris, in the years 1802-3-4-5. London: Longman, Hurst Reese and Orme, 1806, 2 Bände, hier Bd. 1 [Gallica] , S. 47: The best plan is doubtless that pursued in American cities, which is to give all the odd numbers on one side of the street, and the even on the other, which lends every possible expedition to the research.

adresscomptoir -

Hausnummerierung - Sa, 14. Okt. 2006, 11:56

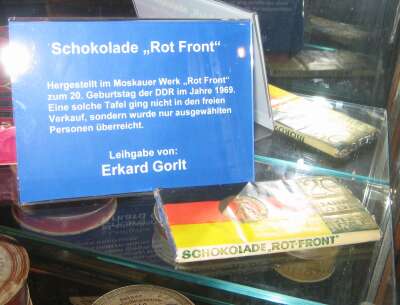

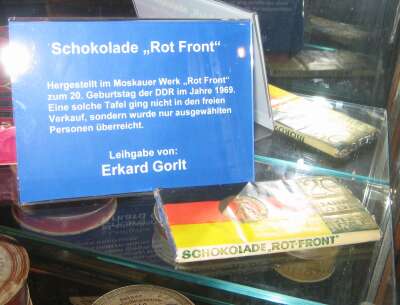

Was es nicht alles gibt: Zum 20jährigen Jubiläum der DDR wurde in Moskau die Schokolade Rot-Front produziert; ausgestellt wird sie im

Schokoladenmuseum in Köln. Leider ist das Foto nicht gerade gelungen.

adresscomptoir -

Politik - Fr, 13. Okt. 2006, 09:06

Franz Eder hat nun das

Vorwort sowie das

Inhaltsverzeichnis zum Band

Geschichte Online

ins Netz gestellt.

Eder, Franz X./Berger, Heinrich/Casutt-Schneeberger, Julia/Tantner, Anton: Geschichte Online. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Wien/Köln/Weimar: Böhlau/UTB 2822, 2006.

Hier ist sie nun also, die Aufnahme einer der berühmtesten Hausnummern der Welt: 4711 am (nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebauten) Flagshipstore des gleichnamigen Kölnisch Wasser in der Kölner Glockengasse 22-28. Es war der Stadtkommandant General Daurier, der im Oktober 1794 die Hausnummerierung anordnete, die dann im darauffolgenden Jahr durchgeführt wurde. Das spätere Haus des Duftwasserproduzenten Mülhens bekam damals die Nummer 4.711, insgesamt wurden 7.404 Häuser mit einer Nummer versehen.

Literatur:

Signon, Helmut: Alle Straßen führen durch Köln. Köln: Greven Verlag, 1975, S.8f.

Goebel, Benedikt: 4711. Kurze Geschichte der Hausnummerierung, in: Tyradellis, Daniel/Friedlander, Michal S. (Hg.): 10+5=Gott. Die Macht der Zeichen. Köln: DuMont, 2004, S. 198.

Frühbeis, Xaver: 08.10.1792: Hochzeit als Startimpuls zu Kölnisch Wasser 4711, in: BR Online, Kalenderblatt 8.10.2002, http://www.br-online.de/wissen-bildung/kalenderblatt/2002/10/kb20021008.html.

http://www.eau-de-cologne.com; http://www.eau-de-cologne.com/edc-literatur.html.

Folgender Artikel enthält auch was zur Hausnummerierung in Köln, ich kenne ihn allerdings noch nicht; darauf hingewiesen hat mich Peter Wilson: Holt, Paul: Die militärische Einteilung der Reichsstadt Köln von 1583-1794, in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins, 8/9.1927, S.135-82.

Nachtrag 1.12.2007: Vgl. die Korrekturen und Präzisierungen

hier.

adresscomptoir -

Fotos - Mi, 11. Okt. 2006, 09:59

Das

ND bringt eine Rezension zu Dario Azzelinis Buch über Venezuela:

Azzellini, Dario: Venezuela Bolivariana – Revolution des 21. Jahrhunderts?. Köln: Neuer ISP-Verlag, 2006.

adresscomptoir -

Politik - Di, 10. Okt. 2006, 09:06

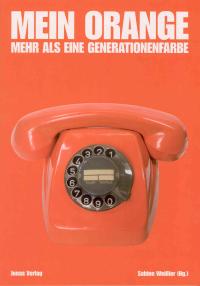

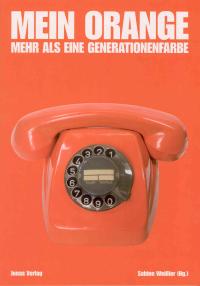

Nettes Büchlein, erschienen im Jonas Verlag: Eine Anthologie zur Farbe Orange, die ja leider auch von wenig sympathischen Gruppierungen verwendet wird. Der Klappentext:

Orange ist die Opportunistin unter den Farben: Ob CDU, ZDF oder Kosmetik - allen dienst sie. Den Durchbruch hatte die Farbe in den 70er Jahren. Mit Creme 21 und Pril-Blumen wurde das Jahrzehnt zwischen Olympia-Attentat und Deutschem Herbst farbenprächtiger als jedes davor. Und mit der 70er-Retrowelle kam Orange wieder. Das Buch beschreibt auch das politische Orange des Orange Order in Irland, der Orangenen Revolution in der Ukraine und der Oranjes, der Niederländer, für die die Farbe Heimat ist.

Und wer noch ein bisschen mehr zu Orange lesen will, ist mit dem deutschsprachigen Service von

Radio Prag bestens bedient.

Weißler, Sabine (Hg.): Mein Orange. Mehr als nur eine Generationenfarbe. Marburg: Jonas Verlag 2006. [

Amazon]

adresscomptoir -

Communication - Mo, 9. Okt. 2006, 17:57

Durchaus lesenswert, leider aber nur in Print: Die Wochenendausgabe des

ND (7./8.10.2006, S.22) bringt ein Interview mit dem Philosophen Christoph Türcke über die Regensburger Papst-Rede.

adresscomptoir -

Politik - So, 8. Okt. 2006, 20:24

Wie findet man das Haus eines Feindes, zumal, wenn es sich in einer Gasse befindet, in der alle Häuser einander gleichen? Im Märchen Die Geschichte von Ali Baba und den vierzig Räubern (1) ist genau dies ein entscheidendes Problem: Wie können die Räuber das mittlerweile von Ali Baba bewohnte Haus seines ermordeten Bruders Kâsim auffinden, wenn es sich durch nichts von den anderen Häusern unterscheidet? Der als Kundschafter geschickte Räuber findet eine Lösung: Er malt mit Kreide ein kleines weißes Zeichen auf die Haustür. Ali Babas kluge Sklavin Mardschâna entdeckt das Zeichen und schöpft Verdacht: Es muss von einem Feinde, der Böses im Schilde führt, angebracht worden sein. Ihre Reaktion: Sie malt auf alle anderen Haustüren in der Gasse dasselbe Zeichen, und siehe da, sie hat Erfolg: Als die Räuber nun gesammelt auftauchen, um Ali Baba niederzumetzeln, sind sie verwirrt und können das gesuchte Haus nicht ausmachen. Wieder wird ein Kundschafter ausgeschickt, der das Haus ausspioniert und auf dieselbe Idee wie sein Vorgänger verfällt, nur, dass er das Zeichen mit roter Farbe an einer verborgenen Stelle anbringt. Vergebens, denn wieder wird es von Marschâna entdeckt und wieder zeichnet sie auf alle Haustüren am betreffenden Ort dasselbe Zeichen. Einmal mehr kommen die Räuber nicht an ihr Ziel, worauf es dem Räuberhauptmann zu blöd wird: Er beschließt, die Sache selber in die Hand zu nehmen und lässt sich zu Ali Babas Haus führen: Dann beobachtete er das Haus und betrachtete es genau; aber er brauchte keine Zeichen daran zu machen, sondern er zählte die Haustüren der Straße bis zu der Tür des gesuchten Hauses und merkte sich die Zahl. Ferner zählte er auch die Ecken und Fenster des Hauses und prägte sich alle Merkmale so genau ein, daß er es nun sicher kannte; - die Zahl hat demnach eine unterscheidende Macht; und sie wird die Räuber tatsächlich in Ali Babas Haus führen. Allerdings ist sie nicht am Haus angebracht, sondern bleibt verborgen im Gedächtnis des Hauptmanns. Wäre sie auf das Haus aufgemalt, so würde sie massiven Verdacht erwecken; wer Häuser nummeriert, kann keine guten Absichten haben. Doch ist die Geschichte von Ali Baba wirklich aus den Zeiten von Tausend und einer Nacht? - Keineswegs; neuere Forschungen haben ergeben, dass sie erst Anfang des 18. Jahrhunderts vom Orientalisten Antoine Galland auf Grund von Erzählungen eines maronitischen Mönchs niedergeschrieben und stark ausgeschmückt wurde. Der Umstand, dass der Räuberhauptmann die Haustüren zählt, wird überhaupt erst in einem vermutlich Anfang des 19. Jahrhunderts verfassten Manuskript erwähnt, also zu einem Zeitpunkt, als Hausnummern schon verbreitet sind. (2)

(1) Die Geschichte von Ali Baba und den vierzig Räubern, in: Die Erzählungen aus den tausendundein Nächten. Übersetzt von Enno Littmann. 12 Bände. Frankfurt am Main: Insel it 224, 1976, Bd. 4, S. 791-859, hier 826-834, 845 f.; zum verwendeten Manuskript siehe Bd. 12, S. 650.

(2) Chraibi, Aboubakr: Galland's “Ali Baba” and Other Arabic Versions, in: Marvels & Tales 18.2004, 159-169; Mahdi, Muhsin: The Thousand and One Nights. Leiden u.a.: Brill, 1995, S. 72-86.

Wow, im oberösterreichischen Wels gibt es das

Lebensspuren.museum, das sich Objekten

zum Thema Abdruck, Kennzeichnung, Markierung, Identitfikation, Legitimation und Rationalisierung widmet. Es handelt sich dabei um das Privatmuseum einer Stempelfirma, und es wimmelt da nur so vor lauter Stempeln und Siegeln, dass es eine Freude ist. Aufmerksam darauf geworden bin ich durch einen Dokumentarfilm von Gustav Trampitsch mit dem Titel

Mit Siegel und Stempel. Die Geschichte des Markierens, der Montag vor zwei Wochen in

3Sat wiederholt wurde.

adresscomptoir -

Communication - Fr, 6. Okt. 2006, 09:00

Nettes Büchlein, erschienen im Jonas Verlag: Eine Anthologie zur Farbe Orange, die ja leider auch von wenig sympathischen Gruppierungen verwendet wird. Der Klappentext: Orange ist die Opportunistin unter den Farben: Ob CDU, ZDF oder Kosmetik - allen dienst sie. Den Durchbruch hatte die Farbe in den 70er Jahren. Mit Creme 21 und Pril-Blumen wurde das Jahrzehnt zwischen Olympia-Attentat und Deutschem Herbst farbenprächtiger als jedes davor. Und mit der 70er-Retrowelle kam Orange wieder. Das Buch beschreibt auch das politische Orange des Orange Order in Irland, der Orangenen Revolution in der Ukraine und der Oranjes, der Niederländer, für die die Farbe Heimat ist.

Nettes Büchlein, erschienen im Jonas Verlag: Eine Anthologie zur Farbe Orange, die ja leider auch von wenig sympathischen Gruppierungen verwendet wird. Der Klappentext: Orange ist die Opportunistin unter den Farben: Ob CDU, ZDF oder Kosmetik - allen dienst sie. Den Durchbruch hatte die Farbe in den 70er Jahren. Mit Creme 21 und Pril-Blumen wurde das Jahrzehnt zwischen Olympia-Attentat und Deutschem Herbst farbenprächtiger als jedes davor. Und mit der 70er-Retrowelle kam Orange wieder. Das Buch beschreibt auch das politische Orange des Orange Order in Irland, der Orangenen Revolution in der Ukraine und der Oranjes, der Niederländer, für die die Farbe Heimat ist.